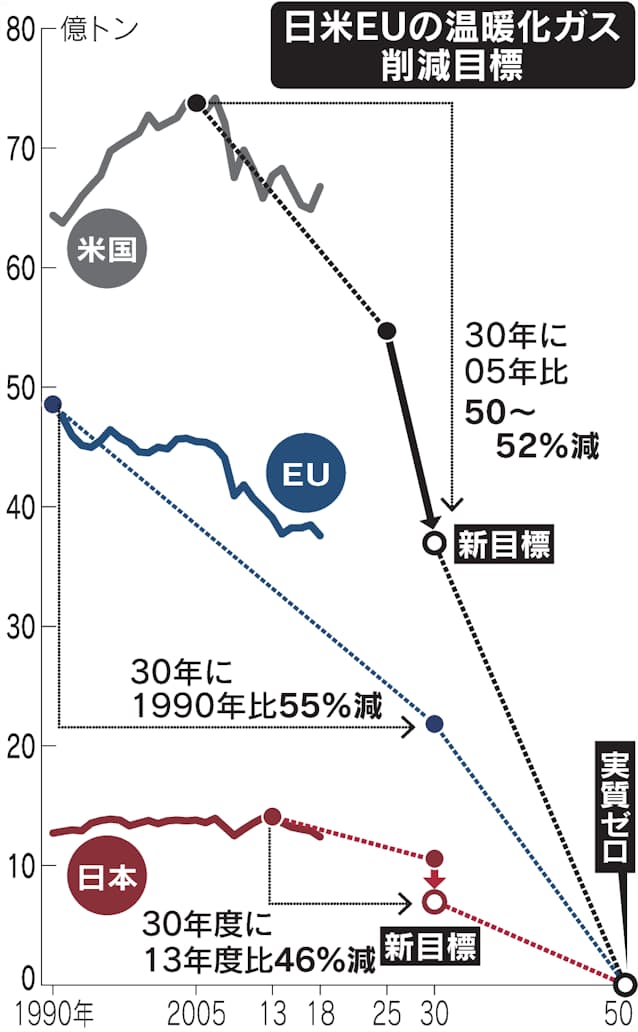

米政府が主催する気候変動に関する首脳会議(サミット)が22日、オンラインで開幕した。会議に先立ち主要国は2030年に向けた温暖化ガスの排出削減目標を相次ぎ打ち出し、日本は13年度比で46%減、米国は05年比50~52%減らすと表明した。主要排出国が脱炭素で競い合うが、再生可能エネルギーの導入拡大など実効性をどう確保するかが課題となる。

サミットは23日まで開かれ、バイデン米大統領、中国の習近平(シー・ジンピン)国家主席、ロシアのプーチン大統領、菅義偉首相ら40カ国・地域の首脳が出席する。バイデン氏は会議冒頭で演説し「今後10年で気候変動危機による最悪の結果を避けるための決断をしなければいけない」と呼びかけた。

各国は新たな削減目標を国際連合に提出し、国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP)で進捗状況を点検する。11月に英国で開く第26回会議(COP26)に向けて、温暖化対策が不十分な国からの輸入品に課税する「国境炭素税」など脱炭素に向けた国際協調も協議する。

国際的な温暖化対策の枠組みであるパリ協定は、産業革命前と比べた気温上昇をできるだけ1.5度以下に抑える目標を掲げる。達成に向けて日米英や欧州連合(EU)は50年まで、中国は60年までにそれぞれ温暖化ガスの排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すと表明済みだ。30年の排出削減目標は50年実質ゼロの中間目標となる。

日本政府はサミット前に地球温暖化対策推進本部を開き、30年度の削減目標をこれまでの13年度比26%減から7割以上引き上げる方針を決めた。産業界との調整にあたる経済産業省は40%程度の削減が精いっぱいと主張していたが、菅首相の判断で野心的な目標を掲げた。菅首相はサミットで「さらに50%の高みに向けて挑戦を続ける」と発言した。

国際協調を重視するバイデン米政権も世界2位の排出国として脱炭素に積極的な姿勢を示した。オバマ元政権は25年までに05年比26~28%削減を目指していた。目標年が異なるため単純比較はできないが、新たな目標は大幅な上積みとなる。米政府高官は「他国に行動を促す上で我々の目標は強力な交渉材料となる水準だ」と主張した。

英国のジョンソン政権は35年に90年比78%減の目標を打ち出した。EUは20年末、90年比55%以上減らす計画を掲げた。

最大排出国の中国は30年までに排出量を削減に転じさせる方針だ。習氏はサミットで演説し、世界の約半分を占める中国の石炭消費量について「2026年から30年にかけて徐々に減らしていく」と表明した。

ただ、各国とも目標達成への道筋を明確に描けているわけではない。これまでの削減実績をみても、米国は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で排出量が急減する前の19年時点で05年比13%減だった。日本も19年度時点で13年度比14%減にとどまる。

日米欧は温暖化対策の具体化を急いでいる。

バイデン政権は30年目標を実現するため、発電部門の温暖化ガス排出を35年までに実質ゼロにする計画を改めて掲げた。風力や太陽光への投資を補助金や税制で支援し、発電能力に占める再生エネルギーの割合を2割から引き上げる。電気自動車(EV)の購入には税制優遇制度を設ける。

EUはマネーの流れを環境関連事業に向けるしくみを22年から導入する。欧州委員会は21日、どういった事業が温暖化防止に貢献するかを示す基準「欧州タクソノミー」を公表した。金融機関や企業に詳細な基準を明示し、企業経営や金融商品のグリーン化を促す。

日本も夏までに新たなエネルギー基本計画を取りまとめるが、再生エネルギーの大量導入は一筋縄ではいかない。洋上風力発電は導入の本格化が30年代以降と見込まれ、早期拡大が可能な太陽光発電も適地が少ない。気候変動対策を経済成長や雇用創出につなげる道筋を描けなければ産業界の理解は得られず、絵に描いた餅となりかねない。

Bagikan Berita Ini

0 Response to "日本、温暖化ガス13年度比46%減 気候変動サミット開幕 - 日本経済新聞"

Post a Comment